Ein Impuls über

- Diversifikation in Unternehmen

- Engagement Index der Gallup Studie

- Provokative Rollenbezeichnung

Wer veränderte die Welt?

- Es waren die, die raus gingen aus ihrer Komfortzone

- Es waren die, die nicht in die Schablone passten

- Es waren die, die nicht nur anders dachten, sondern die es anders machten

- Es waren die, die gingen um zu schauen und nicht die, die fragten, wo wir denn hinkämen, wenn wir gingen um zu schauen 1)

- Es waren die, die gegen den Strom schwammen. Anstrengender aber nicht ermüdend

Und sie verändern Unternehmen, wenn man sie anhört und wenn man mit ihnen arbeitet und sie selbst natürlich auch mit den Unternehmen arbeiten. Diejenigen die vormachen und mitmachen. Die Rede ist von den ‚echten‘ Rebellen. Belassen wir es erst mal mit dem Begriff der Rebellen, auch wenn er eher negativ konnotiert ist. Es gibt neben dem Begriff der Organisationsrebellen auch noch den Begriff der provokativen Kompetenz. Es geht mir aber nicht darum Begrifflichkeiten zu definieren, sondern einen Gegenpol sichtbar zu machen.

Die nicht gewollten Rebellen

Es gibt die, die sind gegen alles, man kann es ihnen nicht recht machen. Sie hören auf diejenigen, die einfache Vorschläge in einer komplexen Welt als Lösungen verkaufen. Es hört sich gut an, weil es einfach klingt und darum wird es nicht hinterfragt. Aus dem Kontext gerissen wird zitiert, verstehen wollen ist zu anstrengend, sollen doch die ‚Anderen‘ machen, dazu sind sie da. Und diese ‚Anderen‘ profitieren von denen, die nicht selbst machen wollen. Politisch, gesellschaftlich, unternehmerisch, privat, das gesamte Spektrum ist ausgefüllt. Nein, von denen ist nicht die Rede. Nein, von euch ist nicht die Rede. Teilt weiter eure Videos in eurem Status, in denen einer kommentiert, ohne eigene Perspektive, aus dem Kontext gerissen, nur mit Meinung.

Nichts gegen Meinung, aber bitte gepaart mit Ahnung.

Alles andere ist doch nur polarisieren. Nein, von euch ist nicht die Rede.

Die Bestands-Rebellen

Sind die, die festhalten wollen. Sie finden Argumente gegen alles Neue, Andere. Das ist nicht mal Meinung, das ist nur sogenanntes Totschlag Argument. Das funktioniert doch sowieso nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Ich würde ja gerne, aber um X zu machen, fehlt mir Y. In deren Sätzen sind häufig negativ Worte eingebaut – aber, nein, nicht, niemals. Ja, auch ihr seid Rebellen, Bestandsrebellen. Nichts gegen Bestand, bewährtes soll bewahrt werden, aber nur solange, bis es durch etwas Besseres ersetzt wird. Es darf nicht solange an Lösungen festgehalten werden, bis sie zum Problem werden. Daher muss auch das Bewährte hinterfragt werden dürfen und mit agiler Haltung und agilen Methoden (#experimente) auf wertstiftende Verbesserung geprüft werden. Vielleicht wurde mal versucht etwas zu ändern, da hat es nicht funktioniert und nun versucht man es nicht erneut. Aber Experimente müssen auch scheitern dürfen, es geht nicht darum Experimente einzustellen, sondern die Rahmenparameter anzupassen und (Miss-)Erfolge messbar zu machen.

Viele Abläufe lassen sich automatisieren, vor allem KI wird in vielen Bereichen Arbeitsabläufe sehr stark verändern, wo wir heute noch nicht wissen, wie das Zielbild der Arbeitsabläufe aussehen wird. Change, gerade in Form von Experimenten, darf nicht verhindert werden, es muss erkannt werden, dass der Weg bereits Teil des Ziels ist (#lernkultur).

Oftmals ist der Leidensdruck für Veränderungen auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens noch nicht hoch genug. D.h. die Ängste der Ungewissheit, des nicht kontrollierbaren Raumes, dominieren. Viele dieser Ängste sind berechtigt und werden leider immer noch nicht ernst genommen, bzw. nicht aktiv in Arbeitsabläufe integriert.

Wer nicht die Sicherheit hat, aufgefangen zu werden, wird immer ein Bestandsrebell bleiben.

Die ‚richtigen‘ Rebellen

Ihr, die ihr Ideen habt. Ihr erkennt, hinterfragt. Ihr, die ihr die Dinge anders machen wollt. Ihr, die ihr vielleicht nicht die Lösung kennt, aber Lösungen findet. Denn ihr seid Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Es ist die Leidenschaft, die euch antreibt, nicht der Leidensdruck.

Wo stehe ich?

Eine (R)evolution von Innen muss von Außen immer als konstruktiv und lösungsorientiert wahrgenommen werden. Damit das funktioniert, brauchen wir die Kollaborateure, anstelle der Saboteure.

Ein Satz, der hierbei sehr hilfreich ist, um sich selbst in das Team- und Unternehmensgefüge (#culture) einzuordnen lautet:

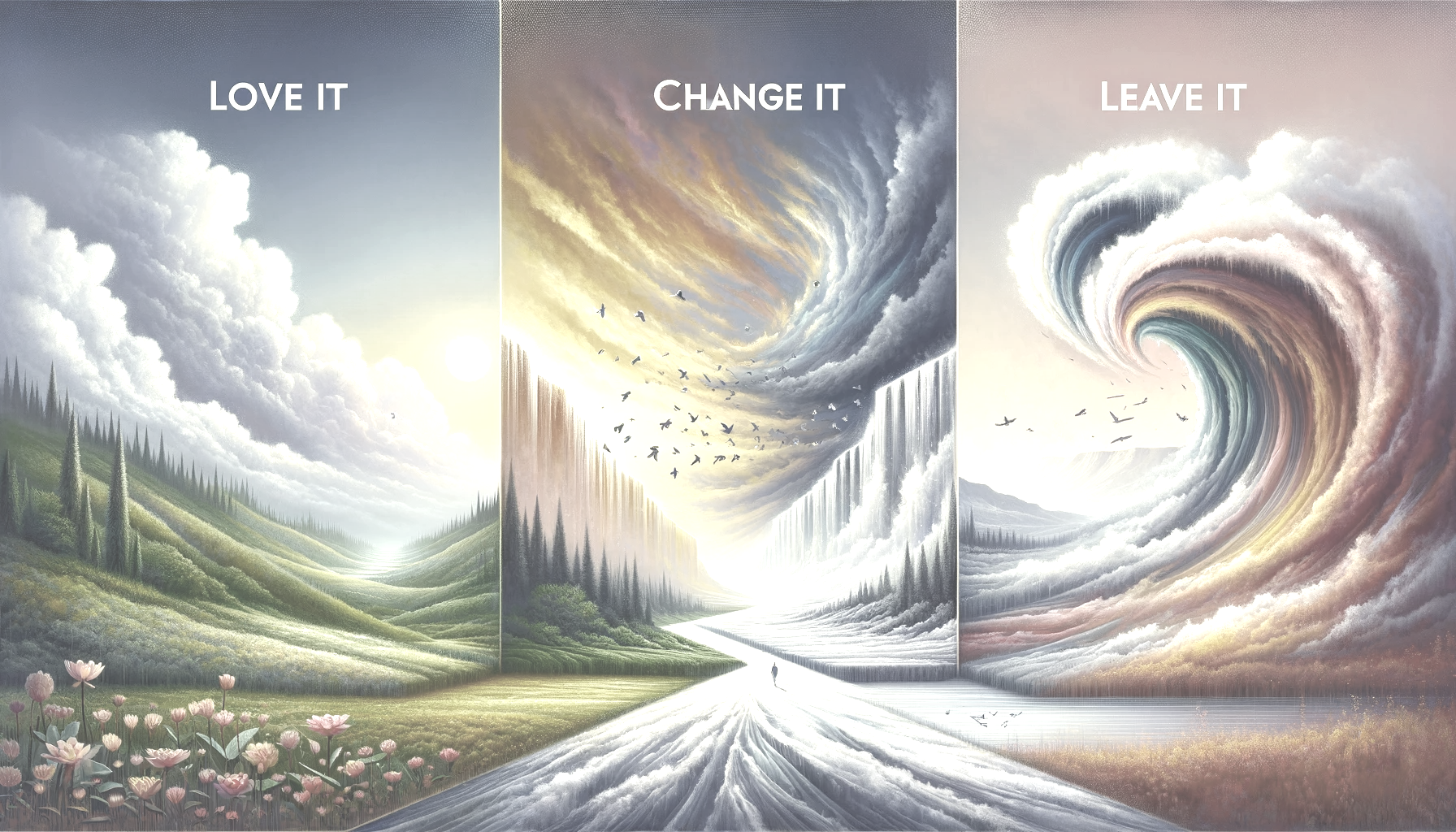

Love it, change it or leave it

Dies bezieht sich auf die Spielregeln des Spiels. Mit Spiel ist hier der unternehmerische Kontext gemeint, auf dessen Feld sich die unternehmerischen Handlungen der Mitarbeitenden – Führungskräfte und Teams – orientieren. Relevant ist hierbei die Reihenfolge. Wer das Spiel verlassen will, sollte vorher alles versucht haben, um kollaborativ die Spielregeln anzupassen. Ein Spiel soll Spaß machen, auch Arbeit soll Spaß machen – wir arbeiten mit Spaß, nicht zum Spaß 2).

Das Umfeld entscheidet

Arbeiten wir in einem Umfeld, in dem Fehler passieren dürfen aus denen gelernt wird? Welche Methoden dürfen benutzt werden zur Ideenfindung (#ideation)? Wird Raum für divergentes Denken gegeben und konvergentes Denken gefördert – der Diamant der partizipativen Entscheidungsfindung. In diesem Umfeld dürfen und sollen auch bewusst Abläufe, Vorgehensweisen, (Führungs-)verhalten und weitere hinterfragt werden. Und hier werden alle angehört, die am Spiel teilnehmen wollen. Seid hier willkommen 🙂

1) Text in Anlehnung an Kurt Marti

2) https://www.gallup.com/de/472028/bericht-zum-engagement-index-deutschland.aspx